| |

観光地レポート

|

|

|

平成17年10月29日(土)

第12回 春日部 薪能 PM:6:00 開演

会場: 春日部八幡神社

| 演目 |

素謡(すうたい) |

『翁』 |

|

舞囃子(まいばやし) |

『春日公孫樹』 |

|

狂言(きょうげん) |

『墨塗』 |

|

能(のう) |

『鞍馬天狗』 |

入場料 (5000円) |

|

八木崎駅の近くにある八幡神社の木々もいよいよ秋の色が濃くなってきて色付いてきています。

神社の案内書によりますと、今から八百年ぐらい前源頼朝が鎌倉に幕府を置いていた頃、粕壁の浜川戸に春日部重実という人が居り、大袋・大沢・桜井・新方・増林あたりを領地としていました。この重実の孫に重行と言う人がいた。彼は長い間相州(現在の神奈川県)にある鶴岡八幡宮を敬信していた。

(中略)

遠い所から礼拝する事の為鎌倉時代(1330年代)に鶴岡八幡宮を模して、この八幡神社を造営したと伝えられている。参道中央部には鶴岡の、ご神木の一枝が飛び来たり一夜のうちに繁茂したとつたえられる大銀杏が空高くそびえている。

この境内で薪能は行われました。

|

|

|

|

雨の場合すべて水に流れることに・・・

|

この由緒ある神社において薪能が行われているという事は以前から聞いて知っていたが、なかなか見る機会に恵まれずにいた。定年になりやっと時間にもゆとりが出来て、とうとう観賞が出来る状況になった。

今回はもう12回目という。何でもこの薪能が始まったのは和57年10月に御鎮座650年祭が執行され、御社殿等の大修造工事が実施され、記念事業として『薪能』が奉納され、以後隔年毎に演能されているとあります。

神社の境内で薪能が行われるので、雨天の場合、会場は春日部市民文化会館大ホールに変更になる様子。しかし演能中雨になった場合は中止となり、観能券の払い戻しはないのでご了承ください。とお願いがある。

今夜の天気予報は夕方より雨、念のため傘を用意する。 |

|

|

|

エェ〜〜!すでに満席

|

|

秋の夕日はつるべ落としのごとく5時30分に神社に着いた時はすでに薄暗く人通りも少なくて、あまり薪能は春日部あたりでは人気がないのかな?

と思いながら鳥居をくぐり受付の明かりを目指して進む。

エェ〜〜!会場に入るともう満席。席は自由席である・・・しまった!

ポツリポツリと雨が落ちてきて、雨具を用意してすでに開演を待っている人たちで一杯です |

|

|

|

気になる雨 夜空を睨む

|

|

一人で出かけたので席は運良く一つ空いていて、座らせてもらえラッキーです。

しかも前列から5列目、すぐ後ろは椅子席です。隣の方にそっと聞いてみましたら、

東京から来て3時間前から来ていると言う・・・。夜だから寒くない状態に装備して待っているとの説明。今更ながら自分の考えの甘さ、無知に腹立たしく思った。

舞台の上では氏子さん達がポツリと来た雨の為、からぶきを始めている。注意書きにある様に演能中雨は中止が気になる。何とか降らないでいて・・・と願わざるを得ない。多少の雨なら続行されると思うが、その時のためにレインコートを持ってくるべきだったと後悔する。傘を差しては後ろの人に迷惑が掛かる。まったく頭がまわらなかった。何度も見えない空を見上げた。 |

|

|

火入式 〜凛としておごそかに

|

万が一に際し舞台の上では気休めの雨よけも取り付けられ、予定時刻より少し遅れで薪能式が始まる。下記のような式次第の順に行われ、おごそかにたいまつが運ばれて、用意されている2箇所の薪に火入れされ、無事にかがり火も燃え上がり雰囲気が高まってくる。

一、 開式

一、 挨拶

*神事

一、 修祓 (しゅばつ)

一、 祝詞奏上(のりと)

一、 火入れ式

一、 閉式 |

|

|

|

|

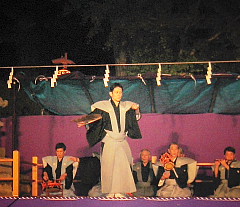

舞囃子 〜静寂に鼓の音色が冴え渡り シャキッ!

|

|

お能という舞台は高校の時に授業の一環として見学した事とがあった。その後はTV等でたまに能の舞台を見るだけである。

今夜は夢でもなく本当の舞台。

闇の中にくっきりとメラメラと燃える赤い炎が舞台を照らす。静々と切戸口から7名の演者の入場。袴姿が凛々しく感じる。何故か自然に自分の背筋が伸びるように思う。鼓の音色は私の胸に突き刺さるように響いてくる。

「春日公孫樹」 かすがいちょう

旅人が逗留しているとその夜更けに、銀杏の木の精霊が現れ、古この地を春日部重行公が治めていた頃を懐かしみ、繁栄を喜び、この地の行く末を守ろうと誓いを示し、黄金の葉を大地に舞散らせて、何時しか銀杏の木へと又帰る。 という内容。

10回を記念して春日部薪能の為に作られた物であるようだ。 |

|

|

わかりやすい狂言

|

狂言 「墨塗」

都に滞在していた大名が帰京することになり、なじみの女へ別れを告げに行くと悲しげに泣いている。ところが目の涙は実は水で濡らした事に気付いた太郎冠者は、水を墨と取り替えてしまう。それと知らぬ女は目に塗って泣くものの、女の墨のついた顔を見て騙されたととわかった大名は自分のおろかさに目が覚める。

といった狂言で笑いを誘う。

堅苦しい雰囲気からこの狂言で、一気に和む。内容もわかりやすい。 |

|

|

|

能 〜雨は持ちこたえて、最後の演目

|

|

10分の休憩。心配していた雨もどうやら持ちこたえてくれる様子。ま、ここまで演目が終わったので、たとえ降ってきても許される気持ちである。今宵は例年より寒さも気にならないと、周りの人が話している。屋外の事だからきっと寒さがこたえる時もあったのだろう。

フラッシュ撮影はご遠慮くださいと、注意文があったので、夜の事かがり火だけで、上手く写せるかが心配だったが、スポットライトが舞台に向けられていたので助かった。

|

|

「鞍馬天狗」

鞍馬山の僧は稚児たちを連れ、花盛りの山へ行き、花見を楽しんでいる。そこに山伏が現れたので、僧たちは興醒めだと、立ち去る.が大勢の稚児のうちの一人が残った。それは牛若丸であった。親しく話しかける牛若を山伏は平家の稚児たちに疎まれていることも哀れに思い、山々の桜を見せ、自分は鞍馬の大天狗と明かし、明日の再開を約束して去る。翌日、牛若が、長刀を手に持って出かけると大天狗が現れて秘術を伝え、名残り惜しむ牛若を留めて平家追討に力を添えを約束し、夕陰の梢に消える。

この舞台に上がった子供達はこの「鞍馬天狗」の為に急遽特訓をして今夜に備えたと言う説明があり、長袴の扱いもぎこちなく、ほんの数分の出番であったが、緊張した顔が微笑ましい。いい経験になったと思う。

義経幼少の頃を描く、華やかな曲目だそうです。京都の鞍馬山に行くと、天狗たちと太刀の稽古をした場所。と言い伝えの所があった事を想い出してこの舞台を重ね合わせてみる。 |

|

|

|

薪能舞台の知識

|

|

能舞台は三間(約6メートル)四方と大きさが決まっているが、自然が舞台の薪能では、各地の地形の関係もあり必ずとこその広さとは限らない「芝舞台」「敷舞台」「上げ舞台」などの形式もある。演者が目的とする舞台4隅の柱には青竹を用いる事が多い。

4本の柱で囲まれた本舞台に、地謡座、囃子方や後見が座る アト座、本舞台への登場、退場の通路であり、もう一つの演技空間でもある橋掛り、大きな姿見があり、演者が面をつける心静かに出番を待つ鏡ノ間までが能の舞台と言われている。

能舞台には緞帳のように客席と舞台を隔てる幕はなく、演者は橋掛かりの奥にある揚幕から出入りする。橋掛かりの脇の3本の松は等間隔で植えられていて演者の目印になると同時に距離や時間の経過を表現する重要なポイントともなっている。

薪能の魅力は篝火。松の間と舞台正面の両脇に置かれるのが一般的。

昔はこの篝火の明かりを照明して観能したが、今では照明装置は別にあり、篝火は雰囲気を盛り上げる飾りとして利用されている |

|

|

古の美、幽玄の世界との遭遇

|

予定通り8時過ぎには全演目を終了。

心静かに薪能を満喫できました。最近ではない古い日本人の心とめぐり合えた感じで、日本の美、和の美と言いましょうか、何時までも残って欲しいと思った。

テレビの画面からは物騒な話が絶えまなく聞かされる現実。今宵は物騒な話はシャットアウト! 幽玄の世界へいざなわれ、久しぶりに幻想的な世界に足を踏み入れたようで、自分自身が見失っていた何かをかいま見る様な不思議な感覚を感じる。

いい夢を見ると眠りから覚めたくないと思うことがあるが、薪能を見たときはそれと同じ感覚で夢から覚めたくない・・・と思った。

後ほどすっかり色づいた銀杏を見に来た時、宮司さんにお聞きしました所入場数は約900人ぐらいの盛況だったそうです。入場料が5千円?観賞する前ではチョと高い?とそろばんをはじいていましたが、これだけの人々が集まり、中には開演何時間も前に来て席取りをするぐらい人気がある事を知り、又自分自身の心の中も、あの鼓と笛の音色に洗われたようで、何かを感ずる物があり観賞しただけの値打ちがあったと思った。

又の薪能を楽しみにして、又現実の生活へと戻った |

|

|

|

| お能舞台のいろいろの説明は、入場時に頂いたパンフに記載されている事を参考資料にしました。 |

| by まるちゃん |

|

| 春日部観光ガイドへ |

|

|

|

Copyright (C) 2003-2005  . All Rights Reserved. . All Rights Reserved.

|